サージェリーファースト

サージェリーファースト(顎矯正手術)とは

顎矯正手術(両顎手術)は、顎変形症による咬合の異常や左右非対称、反対咬合、ゴボ口、ガミースマイルなど、口元の悩みを解消するための骨切り手術です。この手術では上下の顎骨を移動させ、適切な咬合調整が必要となるため、矯正歯科医との連携が不可欠です。矯正歯科医が立てた咬合プランに基づき、骨切りの手術プランが作成されます。

保険診療の場合、通常は術前に矯正を行ってから手術を実施しますが、自由診療では「サージェリーファースト」という手法を用い、手術を先行して術後に矯正を行います。サージェリーファーストにより、矯正期間を大幅に短縮できるため、全体の治療期間を短くすることが可能です。この方法は治療期間を重視する患者様にとって、大きなメリットとなります。

術後のケアも徹底しており、テーピングやフェイスバンドは使用しません。急な腫れや血腫による気道閉塞を防ぐため、術後に快適に過ごせるよう工夫を施しています。

こんなお悩みにおすすめ

- 受け口を治したい

- 嚙み合わせも治したい

- 顔の歪みが気になる

- ガミースマイルをなくしたい

- ゴボ口が気になる

- Eラインを整えたい

- 面長が気になる

- 中顔面でフラットが気になる

顎矯正手術の特徴

point.01最新の治療法

「サージェリーファースト」を採用

この顎矯正手術(両顎手術)は上下顎骨を移動させる為、矯正歯科医との連携が不可欠です。矯正歯科医が最適な咬合を作る最適な顎位にするプランを作成し、そのプランを組み込んで骨移動を計画します。術後1か月くらいを目処に術後矯正をスタートします。

当院では、従来の治療法に加え、最新の治療法である「サージェリーファースト」を採用しています。この手法では、まず手術を行い、その後に矯正を進めることで、治療全体の期間を大幅に短縮できます。通常、顎矯正手術は術前に矯正治療を行い、歯列が整ってから手術に入りますが、サージェリーファーストは手術を先に行うため、早い段階で顎の形が改善され、見た目に大きな変化を感じられるのが特徴です。

さらに、術後矯正に入ることで、歯列矯正の期間も短くなるため、患者様にとって負担が軽減されます。この治療法は特に、早期に結果を求める方や治療期間を短縮したい方に適しています。

「サージェリーファースト」は、当院の専門医と矯正歯科医が密に連携し、お一人おひとりに最適な治療計画を立てた上で実施されるため、安心して治療を受けることが可能です。

point.02院内CTで術前診断、

術後フォローをしっかり行います

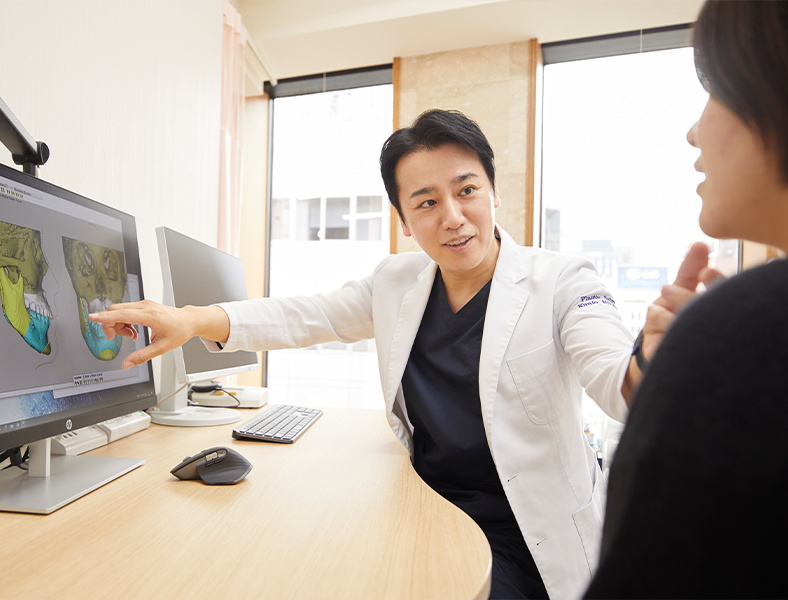

当院では、カウンセリングの際にCT撮影を行い、CT画像を見ながら診断、解説を行い、最適な施術をご提案させていただきます。

理想とする輪郭に近づけるための治療を、効果とリスクをしっかり説明します。カウンセリングは60分枠をしっかり確保し、不安を取り除いて、納得した治療を受けていただきます。

point.03顎矯正手術の経験豊富な

矯正歯科医と連携しています

この顎矯正手術(両顎手術)は上下顎骨を移動させる為、矯正歯科医との連携が不可欠です。矯正歯科医が最適な咬合を作る最適な顎位にするプランを作成し、そのプランを組み込んで骨移動を計画します。術後1か月くらいを目処に術後矯正をスタートします。

point.04経験豊富な院長が必ず担当します

院長は消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科など外科研修ののち、外科専門医を取得しています。そこから形成外科で6年、美容外科で7年実績を積んでから開業しました。美容外科の技術は韓国や台湾、アメリカなどへ出向き、良質な技術を取り入れて日々の診療に生かしてきました。2014年から在籍していた湘南美容クリニックでは指導医として若手美容外科医の教育にも力を入れてきました。同院で行われた美容外科コンテストで2年連続でグランプリを獲得しています。次の東京美容外科では骨切りメニューの立ち上げを行い、スタッフ教育にも尽力してきました。

院長は一般外科医としての基礎の上に形成外科、美容外科の技術を習得しており、安心して任せていただけます。

脂肪吸引を同時に受けることで、

余分な脂肪がなくなり、

よりシャープで美しい輪郭になれます。

症例紹介

骨切りファイル.3ー両顎手術術後1年

施術内容 |

両顎手術【顎矯正手術】術後1年 |

|---|---|

リスク |

疼痛、出血、血腫、感染、神経障害、咬合異常など |

ダウンタイム |

術後1ヶ月で8割、術後3ヶ月で9割、組織が落ち着くのは術後6ヶ月が目安です。 |

費用 |

顎矯正手術治療代:2,750,000円(税込) |

下顎の存在感があり面長輪郭を直した両顎手術術後6か月

施術内容 |

上顎やや後方、下顎が前方に位置しており、中顔面がフラットで面長感がある輪郭でした。オトガイの幅もややあり、アゴの存在感がありました。両顎手術で上顎の位置と角度を調整して、下顎を後方に移動しました。オトガイ形成でVラインを仕上げて、可愛らしい小顔にしました。術後6か月の経過です。 |

|---|---|

リスク |

腫れ、内出血、血腫、感染、神経損傷、咬合異常、顎位偏位、瘢痕拘縮など |

ダウンタイム |

腫れに関しては術後1か月で若干むくみが残っており、しっかりと引き締まるのには3〜6か月必要です。 |

費用 |

顎矯正手術治療代:2,750,000円(税込) |

両顎手術術後8か月と他院鼻修正術後1週間(左斜め)

施術内容 |

輪郭3点後の両顎手術術後8か月、その後鼻の修正術後1週間。 |

|---|---|

リスク |

出血、血腫、感染、神経障害、咬合異常など |

ダウンタイム |

HPを参照ください。 |

費用 |

両顎手術2,750,000円(税込)、その他麻酔代、術前検査代など |

施術詳細

施術時間

4時間半程度

※術後は1泊院内に滞在していただきます。

検診

術後1日、3日、7日、1か月、3か月、6か月、1年で検診を行います。

ダウンタイム

腫れは1か月では若干むくみが残っており、しっかりと引き締まるのには3〜6か月必要です。

リスク

腫れ、内出血、血腫、感染、神経損傷、咬合異常、顎位偏位、瘢痕拘縮など

術後に必要なケア

食後の歯磨きとうがいをしっかりして、口腔内の創部周囲を清潔に保っていただきます。

術後の注意事項

術後1週間は飲酒を控えてください。食事は1週間はお粥、スープ、お豆腐などの柔らかいもの。術後2週目から歯応えがあまりないおかずを増やしていきます。術後2か月から普通食になりますが、術後の歯列や矯正の進み具合に会わせて、食事のアドバイスを行います。

強い痛みや腫れを認めた場合、他に気になる症状を認めた場合は速やかに受診するようにしてください。

料金

| 顎矯正手術(両顎手術) | |||

| 施術名/ 施術箇所 |

通常価格 | 部分 モニター価格 |

顔出し モニター価格 |

|---|---|---|---|

| ルフォー1型骨切り術(L1) | ¥1,540,000 | – | – |

| 下顎枝矢状分割骨切り術 (オトガイ含む) BSSO |

¥1,100,000 | – | – |

| 両顎手術 (オトガイ含む) OGS |

¥2,420,000 | ¥1,958,000 | ¥1,793,000 |

| オプション (下顎角形成) |

¥440,000 | – | – |

| オプション (頬骨) |

¥660,000 | – | – |

| オプション (脂肪吸引) |

¥220,000 | – | – |

| オプション (ASO) |

¥550,000 | – | – |

| 埋没智歯抜歯 (1本) |

¥44,000 | – | – |

※価格は全て税込です。

ご予約・お問い合わせ

お気軽にご相談ください。

- 〈お電話でのお問い合わせ〉 03-5550-5557 診療時間:10:00-18:00(休診日:不定休)

- 〈お電話でのお問い合わせ〉 03-5550-5557 診療時間:10:00-18:00(休診日:不定休)

- WEB予約

施術の流れ

- STEP01カウンセリング

- お悩みやご希望を伺い、CT検査の結果を見ながら最適な治療方法をご提案します。過去受けた施術に関しても伺います。既往歴や治療中の病気、内服中の薬など、できるだけ正確に情報をお知らせください。 カウンセリング後に疑問や不安があれば再カウンセリングも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

- STEP02矯正歯科受診

- 矯正歯科を受診して咬合の評価と手術のプランニングを行って頂きます。下顎に親知らずがある場合は、事前に抜歯の処置を受けて頂きます。上顎の親知らずは手術中の抜歯も承っております。

- STEP03術前検査

- 手術の1〜2か月前に行います。血液検査、心電図検査、CT検査を行います。術前検査で異常値などがありましたら、内科等で精査をしていただいて、全身麻酔が問題ないことを確認してから施術を行います。別の疾患でかかりつけ医がいる場合は、施術に関してかかりつけ医にもご相談ください。

- STEP04手術当日

- 9時に来院いただき、着替え、洗顔等行い、看護師より当日の体調に関して問診があります。その後、当日担当します麻酔科医より全身麻酔の説明を行います。準備が整い次第入室して手術開始となります。

- STEP05術後

- 術後は1泊院内に滞在して安静にしていただきます。翌日午後には退院となり、近隣のホテルで2〜3泊することをお勧めしています。

- STEP06検診

- 術後1日、3日、7日、1か月、3か月、6か月、1年で検診を行います。

経過途中で気になる症状や不安がありましたら、いつでもお問合せいただき、受診いただけます。

- STEP07術後矯正

- 術後1か月を目安に術後矯正を開始します。指が縦に2本入るくらい開口運動ができるようになると、矯正治療がスムーズに始められます。